現代のビジネス競争は熾烈を極めています。そんな中で重要性が増しているのが『マーケティング戦略』です。自社に最適かつ質の高い戦略によって、自社の商品・サービスの価値を最大限に引き出し、競合優位性を確立することが求められています。

この記事ではマーケティング戦略を策定ための❶基礎となる考え方や、❷具体的な手法の全体像を解説していきます。今や、データがビジネス戦略を構築する上での重要な要素となっており、『データドリブン』な戦略こそが事業の勝率を高めてくれます。この記事では、データドリブンな戦略の構築方法についても点を当てて深く掘り下げていきます。

マーケティング戦略について以下に興味がある人は、ぜひこの記事を活用してみてください!

マーケティング戦略とは

マーケティング戦略とは、企業が目標を達成し、競争優位性を獲得するために計画的に行う戦略的な取り組みのことです。この章では、マーケティング戦略の基本的な概念・土台となる考え方を解説していきます。

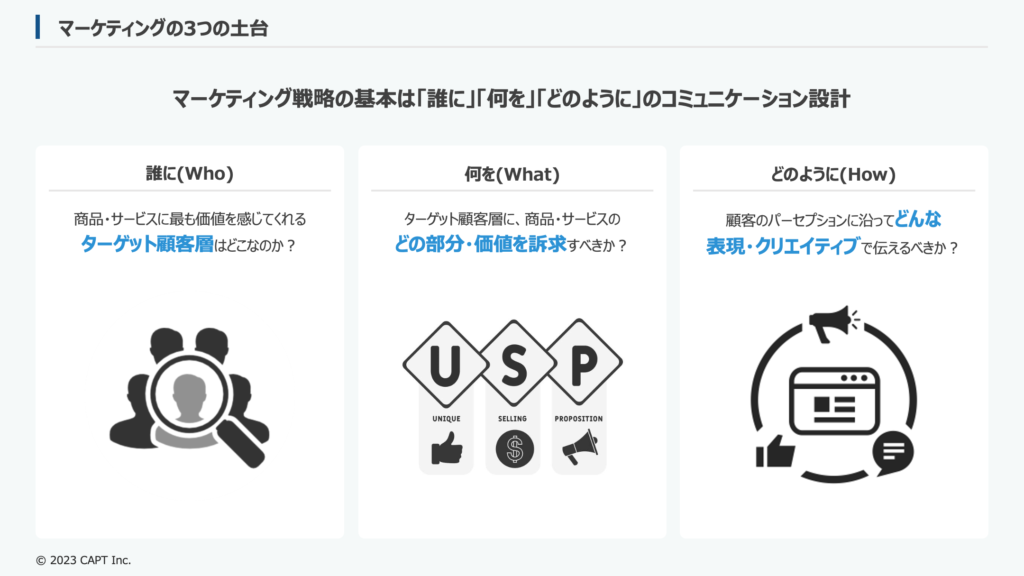

マーケティング戦略は「誰に(Who)」「何を(What)」「どのように(How)」

マーケティング戦略の基本は「誰に」「何を」「どのように」伝えるかという、マーケティング上のコミュニケーション設計を明確にすることです。

- 「誰に」は、ターゲットとなる顧客層を定義することです。どのような人々に商品やサービスを提供するのか、自社の商品・サービスが最も価値を発揮する顧客層はどこなのかを明確にすることで、アプローチ方法や訴求軸の最適化が可能になります。

- 「何を」は、ターゲットとなる顧客層に、自社の商品・サービスのどの部分を訴求するかを指します。自社の特長や差別化ポイントを考慮して、顧客にどのような価値を訴求するかを考えます。

- 「どのように」は、どのような手段やチャネルで、どんな表現やクリエイティブを使って、顧客にアプローチするかを決定することです。広告・SNS・コラムなど、顧客にとって効果的な方法を選ぶとともに、そのタイミングの顧客のパーセプションを理解した上で、最も刺さる伝え方を考えます。

戦略の上でマーケティング施策を設計

上記の3つの要素を考え抜いた上で、具体的なマーケティング施策を設計します。例えば、若年層をターゲット層に設定してSNS広告を展開する、新商品をブログコンテンツで紹介する、定期的なメールマガジンを通じて顧客とコミュニケーションを図るなど、施策は多岐にわたります。

採りうる打ち手が沢山あるからこそ、現状の『分析』とそれに基づく『優先順位付け』が非常に重要です。限られた予算の中で、最適な『施策ポートフォリオ』を作れるかがマーケターとしての腕の見せどころと言えるでしょう。

また、それぞれの施策を連携させ、顧客に一貫したメッセージを届けることも大切です。加えて、施策の成果を測定し、改善点を見つけるための分析を施策横断的に、継続して行うことも、戦略の精度を高める・効果を継続的に改善していく上では必須になります。

- マーケティング戦略とは「誰に(Who)」「何を(What)」「どのように(How)」伝えるかを考えること

- 戦略という土台の上で、マーケティング施策を設計するのが重要。分析と優先順位付けで、最適な『施策ポートフォリオ』を作れるかでマーケティング成果が決まる!

マーケティング戦略を立てるメリット

マーケティングにおいて戦略を立てるメリットは、限られた予算・リソースの中で『効果的に施策を選定する』ためです。

戦略がない状態では、どんな施策をどういった優先順位でやればよいかの指標がなく、効率的に成果を上げることは困難です。また、戦略がないと成果をどのように評価すべきかも定まらず、継続的に戦略・施策を改善していくこともできません。ビジネスの競争環境が激化する中で、戦略を持たずに戦うことはかなり無謀と言えるでしょう。

この章では、マーケティング戦略を立てる具体的なメリットを見ていきましょう。

メリット①マーケティング成果を最大化できる

マーケティング戦略は成果=売上の最大化に直結します。質の高いマーケティング戦略を立てることができれば、最も自社の商品・サービスが刺さる顧客層にフォーカスして、その顧客層に向けた最適な施策を打つことができるようになります。

何となくターゲットを決めて、散発的にマーケティング施策を打っている企業に対して、マーケティング施策で圧倒的に効果を上げやすくなるはずです。しかも、はじめに戦略を立てて、各チャネル・施策で一貫したマーケティングコミュニケーションができれば、その効果は掛け算で自社に還元されます。

どの会社にも当てはまるような『セオリー』レベルの戦略ではあまり意味がありませんが、本気で考え抜いた『自社にとって独自で最適なマーケティング戦略』に昇華させられれば、その効果は絶大だと言えるでしょう。

メリット②軌道修正を迅速・柔軟に行うことができる

あらかじめマーケティング戦略を持つことで、軌道修正を迅速かつ柔軟に行うことができるようになります。

VUCAの時代と言われる現代では、ビジネス環境は常に変化しており、変化のスピードは加速しています。またDXが進む中で、新たなテクノロジーも急激に増えており、マーケターとして採りうる打ち手も変わっていきます。自社はもちろん、競合企業の状況や顧客のニーズが大きく変化してしまう可能性もあるでしょう。

そのような激変する環境の中で、マーケティング戦略は『道しるべ』として機能するはずです。一度決めた戦略に固執してしまうとリスクは高まりますが、戦略を要素分解して精緻に立てることで、環境変化が起きた際に「どこの想定が変わったのか?」「戦略のどの要素を変える必要があるのか?」を明確に把握できるようになります。

戦略の柔軟性を持たせることで、変化に適応しながら効果的な施策を展開し、市場の変化に対応することができます。また、変化や失敗を正確に振り返り、学びながら戦略の修正を行うことも可能です。

- マーケティング戦略を立てる目的は限られた予算・リソースの中で『効果的に施策を選定する』ため

- メリット①成果の最大化 | 最も自社の商品・サービスが刺さる顧客層にフォーカスして、その顧客層に向けた最適な施策を打つことができ、そのことで成果を最大化できる

- メリット②迅速な軌道修正 | マーケティング戦略を精緻に立てておけば、環境変化・想定外の事態が起きた際に「どこの想定が変わったのか?」「戦略のどの要素を変える必要があるのか?」を把握して、軌道修正ができる

デジタルマーケティングで考慮すべきポイント

デジタルマーケティングは、現代のビジネスにおいて非常に重要な役割を果たしています。そしてその重要性は年々ましています。しかし、デジタルとリアルの違いを明確に理解して、効果的な施策を打てているマーケターは多くありません。

本章では、デジタルマーケティングを強化していく上で考慮すべきポイントについて詳しく説明していきます。

デジタルとリアルの違いとは

デジタルマーケティングと従来のリアルなマーケティングには、4つの大きな違いがあります。この自体をはっきりと認識した上でデジタルマーケティングの施策を検討しなければ、『ズレた』施策になりがちなため、注意が必要です。

❶ 競合との物理的な距離

従来のマーケティングでは、商圏や売り場など限定された範囲の中での競争に勝つ施策が重視されてきました。売り場の”棚”に商品を置いてもらうためのアプローチや、商圏内でのシェアを高めるためのエリアマーケティングなど、『物理的に近い競合』と戦うためのマーケティングが中心でした。

しかし、デジタルマーケティングでこの距離は『無限』になりました。ECサイトの売り場には制限がなくなり、世界中どこからでも配達が可能な物流網も整備され、商品は大量かつ世界中の競合他社と比較させるようになりました。この『大量の競合他社と比較される状態』を前提にマーケティング戦略を考えることが、デジタルマーケティングでは重要になります。

❷ 情報流通コストと大量コンテンツ

デジタルにおいて激変したもう一つの要素が『コンテンツを流通させるコスト』です。これまでテレビCMを打つ、チラシを配布する、カタログを送るといった顧客に情報を伝える施策は非常に”高価”なアプローチでした。これがデジタルに置き換わる中で、その流通コストが劇的に下がっています。

制作費は別として、既存顧客にメールを配信する・Webサイトを運用する・コラム記事を配信するといった情報流通のコストは劇的に下がっています。その結果、大量のデジタルコンテンツが生み出され、顧客が受け取る情報量は爆発的に増えています。

これだけの情報に晒されているユーザーに、自社の狙いどおりにコンテンツを届けるのは非常に困難になっています。広告の三原則として『ユーザーは読まない、信じない、行動しない』と言われますが、その傾向が加速している状況です。その前提でデジタルマーケティングを組み立てないと期待した効果から大きく乖離する可能性が高いです。

❸『ながら見』というユーザー行動

企業が提供する情報が爆発的に増えるのと並行して、顧客の情報収集の方法も大きく変容しました。

2007年の初代iphone登場後、スマートフォンは急速に普及し、2023年現在ではほとんどの人がスマートフォンを保有しています。そして、1日でスマホを見ている時間は年々増加しており、136.3分にまで達していると言われています(2021年。Glossom社「スマホでの情報収集に関する定点調査」)。

そして、デジタルコンテンツの大量生成と、スマホの普及によって生み出されたのが『ながら見』での情報収集というユーザー行動です。従来のリアルなマーケティングでは「集中して目を留めてくれる」「来店して見に来てくれている」ユーザーを前提に情報提供ができましたが、今はそうはいきません。

『ながら見』という、真剣に見ないユーザーとの接点が増えていることを前提に、マーケティング戦略は設計しないといけません。どんなにユーザーを集められても、その大半は何となく眺めているユーザーの可能性があります。それらのユーザーを振り向かせる戦略がなければ成果につながらない時代になっているのです。

❹ データによるターゲティング精度向上

ユーザーに情報を見てもらうハードルが高まる中で、企業の『情報を届ける技術』も進化してきました。大量のデジタル情報に晒されるユーザーに対して、より興味を持ちやすい顧客セグメントにだけ、興味が高まるタイミングで、個別に最適化したメッセージを届ける技術は次々と登場してきました。

今後はデータプライバシーが厳しくなる中で、多少の揺り戻しはあるでしょうが、引き続き情報を届ける新たなテクノロジーは登場し、ターゲティングの精度は上がっていくと思われます。

それらのテクノロジーを活用せずして、ユーザーに狙ったコンテンツを届けることはもはや至難の業です。デジタルマーケティングの戦略を策定する際も、それらの活用を前提にしていく必要があります。

デジタルマーケティングで考慮すべきポイント

デジタルマーケティングで成果を上げる上では、デジタルとリアルの違いを明確に理解した上で、いくつかのポイントを考慮する必要があります。

❶ 『一目でわかる』表現にこだわる

無限に比較されるデジタルの世界で成果を出すには、自社の商品・サービスの価値を『一目でわかる』表現で伝えることにこだわる必要があります。デジタル環境では、多くの顧客が複数の選択肢を比較しながら購買判断を行います。そして、興味がないと判断すればほんの数秒で離れていってしまいます。

そのため、ターゲット顧客にとって、競合他社にはない自社独自の、商品・サービスの特長やメリットを明確に伝えることが非常に重要になります。この点に向き合って、こだわり切らない限り、デジタルマーケティングの成功はありえません。

❷ コピーやクリエイティブにこだわり抜く

顧客の多くは『ながら見』の状態でコンテンツを閲覧します。そのため、最初の1文やパッと見た印象が非常に重要です。

興味を引くキャッチコピーを用意し、視覚的なデザインにも工夫を凝らすことで、顧客の関心を引きつけることができます。デジタルマーケティングはまさに『神が細部に宿る』世界です。細かいコピーやクリエイティブにこだわってこそ、デジタルマーケティングでは成果を出せます。

❸ テクノロジーの力を最大限活用する

デジタル情報が爆発的に増える中で、ユーザーに狙ったコンテンツを届ける難易度は日々上がっています。そのため、ターゲティング精度を高めるテクノロジーの活用なしでは、デジタルマーケティングの成功は難しいでしょう。

日進月歩で進化するテクノロジーを理解して、正しくマーケティング戦略に組み込んでいくことが肝要です。新しいプラットフォームやツールが登場する度に、常に最新情報にアクセスし自らも試して使ってみることで、最新のテクノロジーをうまく活用し、競争優位性を保つことができます。

- デジタルとリアルの違いは、❶物理的な距離のなさ、❷情報流通コストの激減とコンテンツの大量生成、❸『ながら見』というユーザー行動、❹データによるターゲティング精度向上

- デジタルマーケティングで考慮すべきポイントは、❶『一目でわかる』表現にこだわること、❷コピーやクリエイティブにこだわり抜くこと、❸テクノロジーの力を最大限活用すること

- デジタルマーケティングの特性を理解することで、効果的な戦略を立案することができる

マーケティング戦略の立て方

マーケティング戦略の必要性や、デジタルマーケティングの特性を理解したところで、具体的なマーケティング戦略の立て方を見ていきましょう。繰り返しになりますが、マーケティング戦略の基本は「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを設計することです。

1)誰に(Who)

まずはじめに、ターゲットとなる顧客層の定義と、その顧客層の購買に至るプロセスを明確にしていきます。

❶ ペルソナを設定する

ペルソナは、理想の顧客を具体的な人物像として描き出すものです。ペルソナを設定することで、マーケティング戦略をより具体的に構築することができます。例えば、”製薬会社のマーケティング部に所属する20代後半のリーダー職の女性”や、”健康志向のジム通いが趣味の30代男性”のように作成します。

ペルソナ設定の際に重要なのは、その顧客が抱える課題や問題を明確にすることです。「健康志向の30代男性」が健康を意識しているが、時間がなくてなかなか運動ができていないという課題を抱えているとします。この課題を把握できれば、それを解消できる商品・サービスとして打ち出すことができます。

ペルソナとターゲットの違いや、具体的な設定の仕方については以下の記事を参照してください。

❷ カスタージャーニーを設定する

カスタージャーニーとは、顧客が商品・サービスを認知・比較検討・購入・利用・リピートしていく一連のプロセスを指します。ペルソナが商品を知るきっかけや、比較検討するタイミング、購入を決断する決め手、利用後の満足度などをマッピングして理解することで、各ステップでの顧客の情報ニーズ・特定タッチポイントでの改善点を把握することが可能です。

カスタージャーニーで重要なのは『顧客接点と態度変容ポイント』の洗い出しです。カスタマージャーニー上で、①企業は顧客とどんなタッチポイントで接しているか、②それぞれの接点で顧客はどんな疑問・懸念を抱えているか、③その顧客にどんな情報を提供すれば疑問・懸念が解消されて、次のステップに移行できるのか(=態度変容を起こせるのか)を特定します。

例えば、健康志向の30代男性があれば、YouTubeの広告で商品を認知し、その情報をGoogleで検索してブランドサイトに訪問して商品の良さを知り、比較サイトで他社商品と比較検討した上で納得して、最終的にはポイントの貯まっているAmazonで購入するといったカスタマージャーニーを描いていきます。

カスタマージャーニーの具体的な作成方法については以下の記事を参照してください。

ペルソナ・カスタマージャーニー設定のポイント

質の高いペルソナ・カスタマージャーニーを作るための2つのポイントを紹介します。

- 顧客接点のある部署の声を大切に | 営業やカスタマーサービスといった顧客接点を持つ部門からのフィードバックは、貴重な情報源です。顧客の声を直接聞いているメンバーの意見を大切にしながら、ペルソナ・カスタマージャーニーを作成していきましょう。

- 経験や勘だけでなく『データ』も活用 | ペルソナの行動やニーズを分析する際には、経験や勘だけでなく、客観的なデータを活用しましょう。受注データやアクセス解析などを元に、顧客の行動やニーズの実態を把握します。そうすることで、的確なペルソナ・カスタマージャーニーの設定が可能になります。

2)何を(What)

ターゲット顧客層とその購買行動が明確になったところで、次はその顧客層に何を伝えるかを設計していきます。このステップで大事になるのは『顧客にとっての自社独自の価値』を明確化することです。

❶ 自社の商品・サービスの理解を深める

まずは自社の商品・サービスを徹底的に理解することから始めます。特徴や機能だけでなく、どのような価値を提供するのか、顧客にどのような価値を提供できるのかを明確にしていきましょう。例えば、健康グッズを提供する企業なら、その商品の機能だけでなく、商品によって顧客にどんな健康維持の効果がもたらされ、それによって顧客がどう幸せになるのかを解像度高く理解しておく必要があります。

❷ 競合の商品・サービスの理解を深める

競合他社の商品・サービスも分析することは、差別化や競合優位性を確立するために必須です。競合の提供する価値や強み、弱みを把握し、自社の商品との比較を行いましょう。競合他社と比較することではじめて、自社の強みや差別化ポイントをあぶり出すことができます。

❸ 自社のUSP(Unique Selling Proposition)を設定する

自社と他社の商品・サービスの理解を深めたら、自社商品のUnique Selling Proposition(USP)を設定していきましょう。USPとは、他社と差別化できる『独自の提供価値』を指します。顧客がなぜ自社の商品を選ぶべきなのか、その理由を明確にすることが必要です。例えば、トレーニング器具の場合、競合商品にはない特別な素材を使用することで軽量化できて怪我のリスクが低いことや、有名トレーナーの独自トレーニングプログラムを提供できることがUSPとなるかもしれません。

USPの具体的な設定手順・ポイントについては以下の記事を参照してください。

USP設定を成功させるポイント

マーケティング成果に効く、効果的なUSPを設定するポイントを紹介します。

- 『ペルソナ目線』の価値にフォーカス | USPを設定する際には、常にペルソナの目線で考えることが重要です。ペルソナが求める価値や利点を重視し、そのニーズに合致する自社商品・サービスの強みをUSPとして打ち出しましょう。ペルソナの視点から見たときに、どのような点が魅力的なのかに焦点を当てて考え抜くことが大切です。

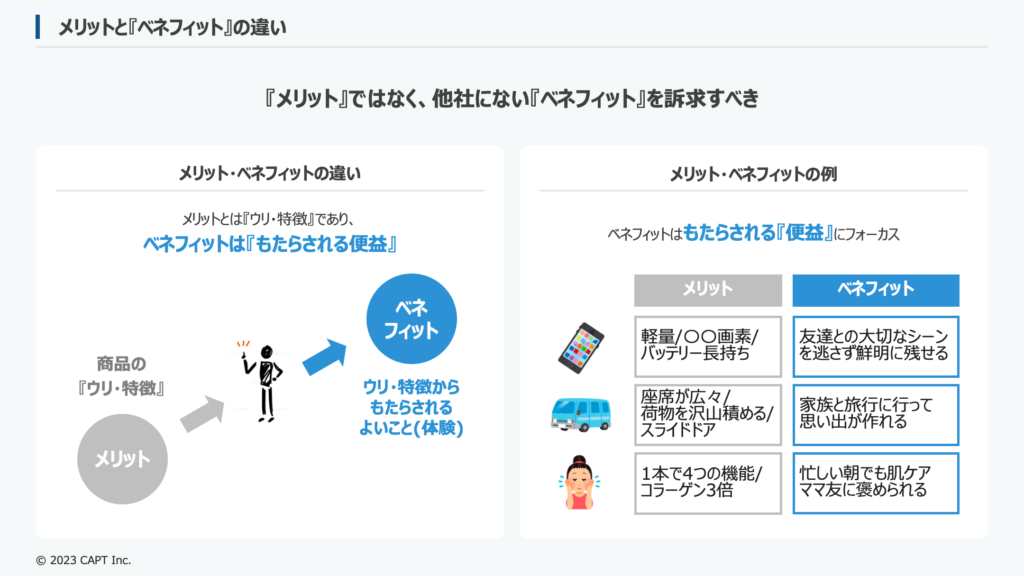

- メリットでなく『ベネフィット』 | ベネフィットとは、顧客が商品やサービスを利用した際に得ることができる利益や価値を指します。一方で、メリットはベネフィットを具体的に実現する手段や要素です。例えば、健康グッズのベネフィットは健康維持や体力向上ですが、そのために提供する機能や特典がメリットとなります。

3)どのように(How)

ターゲット顧客層に、どういった価値を訴求するかを明確化した上で、最後に『どのチャネルで、どんな表現やクリエイティブを使って、顧客に伝えるか』を設計していきます。

❶ 顧客接点ごとのユーザーの『気持ち』を把握する

顧客との各接点において、ユーザーがどのような『気持ち』を持って自社の提供する情報を見ているかを把握していきます。マーケティングの専門用語で『パーセプション』と言われたりもするものです。

例えば、以下のようなユーザーの気持ちの動きを理解していくことが重要です。

- YouTube広告

- 顧客接点 | テレビを見ながらスマホでYouTubeを見ているシーン

- ユーザーの気持ち | この前ニュースで出ていた商品だ、今流行っているらしいな…

- 期待するアクション | クリックしてWebサイト(ランディングページ)に遷移

- ランディングページ

- 顧客接点 | YouTubeを見て、ちょっと気になったのでクリックしたシーン

- ユーザーの気持ち | なんで流行っているんだろう・すごい機能でもあるのかな…

- 期待するアクション | ページスクロール→購入フォームに遷移

- 購入フォーム

- 顧客接点 | ランディングページで納得して、購入意欲が高まっているシーン

- ユーザーの気持ち | ほしいなとは思うけど、でもちょっと高いし迷うな…

- 期待するアクション | 購買フォームの入力完了

各接点でのユーザーの気持ちの動きを丁寧に分析して言語化していきましょう。どういったチャネルから来ていて、その広告やページをどんな気持ちで見ていて、次にどんなアクションをとってほしいかという流れを把握することが大切です。

❷ パーセプションに合わせた表現方法を検討する

顧客接点ごとに把握したユーザーの気持ち=パーセプションに合わせて、具体的な表現方法を検討しましょう。❶で整理した『期待するアクション』をユーザーにとってもらうために、どんなコピーやデザインを使って伝えるのが最適かを考えていきます。

例えば、健康サプリのランディングページでいうと以下のような視点で検討していきます。

- 自社商品のUSPは『他社にはない成分を活用した健康維持の効果』なので、そこを訴求したい

- 但し、ユーザーはYouTube広告で『何となく気になって』クリックして流入してきている。そのユーザーにランディングページのファーストビュー(最上部)で、細かい成分のことを伝えても興味を持ってもらえない

- そのため、ランディングページのファーストビューでは『健康になって実現される幸せな生活』と『ユーザー満足度の高さ』を訴求して、とにかくスクロールして読み進めてもらうことにフォーカスする

- USPの詳細を伝えるのはランディングページのセカンドビュー以降にする。他社商品では実現できない価値を理解してもらうことで、購入の背中押しをする

ポイントは、提供する情報によってどのような『気持ちの変化=態度変容』を起こしたいかに焦点を当てることです。解像度高く理解したターゲット顧客に『どうしたら態度変容を起こせるか』を考え抜くことで、マーケティングの成果を大きく引き上げることができます。

「伝わる」コピーライティングの重要性

どのように(How)の質を高める上で、コピーライティングの技法を活用していくことは非常に有効です。コピーライティングを学ぶことで、顧客の心に響く言葉の選び方や表現方法を身につけることができます。

非常に役に立つ良書も多いため、ぜひ一度学んでみることをおすすめします。

- マーケティング戦略の基本は「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを設計すること

- 「誰に」はペルソナ・カスタマージャーニーの設定。顧客の解像度が高いメンバーの声を大切にするとともに、経験や勘ではなくデータを重視する

- 「何を」はUSPの設定。企業が伝えたいことではなく、ペルソナにとってのベネフィットにフォーカスすることが重要

- 「どのように」はユーザーのパーセプションに合わせたコピー・クリエイティブにこだわり抜く

マーケティング施策の設計

マーケティング戦略が明確になったら、次は具体的な施策の設計です。ここでは、具体的にどのような手順で施策を検討し、優先順位付けをしていくかを詳しく見ていきましょう。

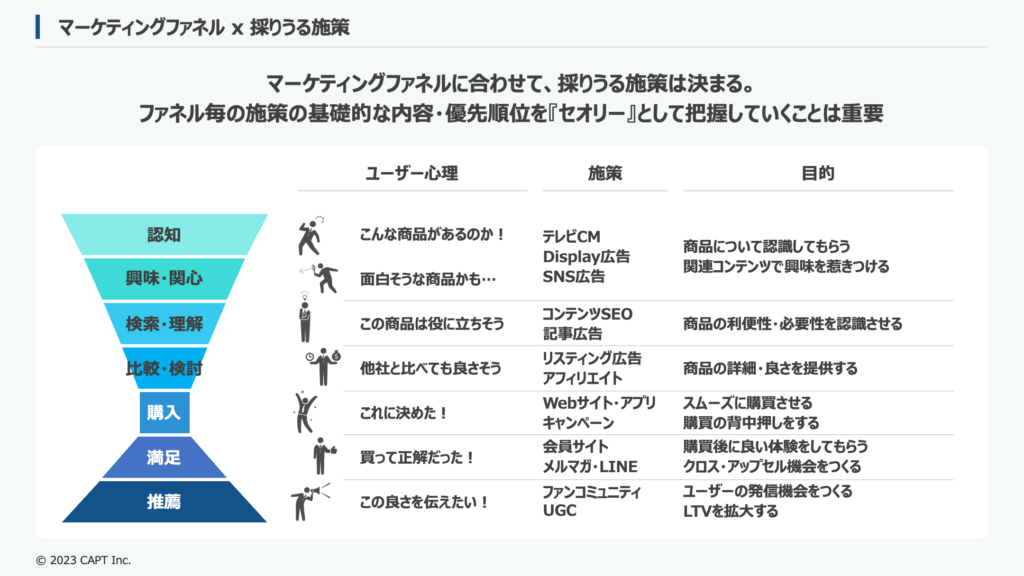

マーケティングファネルと採りうる施策

マーケティングファネルは、顧客の購買プロセスをステージごとに捉えたモデルです。各ステージで顧客の行動やニーズが異なることから、採りうるマーケティング施策も変わるため、ファネルと紐づけた設計が重要となります。

例えば、「興味」ステージでは、商品やサービスの魅力を伝えるコンテンツや広告を配信することが効果的です。一方で、「購買」ステージでは、特別なプロモーションや割引を提供して購買意欲を高める施策が有効です。

マーケティング戦略の立案を担う担当者であれば、各施策の内容・特徴を詳細に把握しておくことは必須です。ファネルの各ステージに合わせて最適な施策を選択できるよう、日頃から情報をインプットするとともに、それぞれの施策を実際に自社で試してみることで、施策の中身を具体的に理解しておくことが重要です。

マーケティング施策のゴールは『態度変容』

それぞれマーケティング施策のゴールは、ユーザーを次のファネルに移行させること=『顧客の態度変容』です。単純に商品・サービスの認知を高めるだけでなく、顧客が商品に関心を抱き、最終的に購入へと至るプロセスを整備し、ユーザーを後押ししていく設計が重要です。

何れの施策も『部分最適の罠』には注意が必要です。デジタルマーケティングは、施策の結果をデータで可視化できることがメリットですが、油断すると短絡的に目に見える施策KPI(Key Performance Indicator)だけを追いかけ、部分最適化されてしまうリスクもあります。例えばオウンドメディアの場合、KPIは集客数=セッション数であり、現状で大量のユーザーを集められているとしても、それらのユーザーが最終的に自社商品・サービスの購買につながらなければ、マーケティング施策として『成果が出ている』とは言えないでしょう。

一つひとつの施策のゴールはあくまで『ユーザーの態度変容』です。それぞれの施策で、ユーザーを次のファネルに一貫して誘導していくことで、施策同士が連動し、『全体最適』で施策成果につながっていきます。

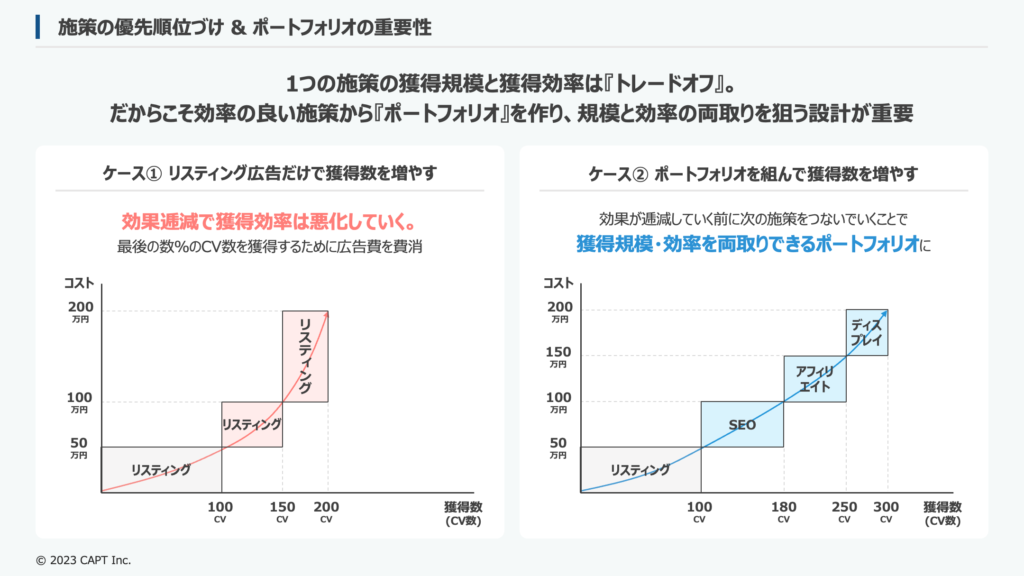

施策の『優先順位づけ』と『ポートフォリオ』

マーケティングファネル全体でどのような施策が採りうるかを把握し、全体最適で考える重要性を理解した上で、具体的なマーケティング施策の検討に入っていきます。但し、個別施策の各論に入る前に必ず考えるべきことがあります。それが施策の『優先順位づけ』と『施策ポートフォリオ』の設計です。

マーケティングには多岐にわたる施策があるため、これらを『いかに上手く組み合わせるか』が成果を出すためにもっとも重要です。この組み合わせを決めた瞬間に、マーケティング成果の半分以上は決まってしまうと言っても過言ではありません。

それぞれのマーケティング施策には『効果逓減=費用逓増』の法則があります。一つの施策で獲得数(規模)を拡大しようと思って資金を投下する場合、ある一定のラインを超えると獲得の効率が悪化していくという法則です。規模と効率はほとんどのケースで『トレードオフ』の関係にあります。これを理解した上で、効果逓減に差し掛かる前に次の施策を組み合わせ、最適なポートフォリオを組めるかが勝負のカギを握るのです。

これは非常に大切な考え方なので、具体例で解説していきます。ある会社がリスティング広告に50万円投下して、100件のCVを獲得できているケースを考えてみましょう。

リスティング広告の費用対効果が良いため、もっと獲得数を増やしたいと考えて、広告予算を50万円→100万円、つまり2倍に増やしたとしても、残念ながらCV獲得数は2.0倍になりません。獲得数を増やすためにターゲット層を広げることで、興味の薄いユーザーにも広告が配信され、獲得効率が下がるため、1.5倍程度のCV数で落ち着く可能性が高いと思います。

当然ですが、さらに予算を100万円→200万円に増やしても、獲得できるCV数は150→200と更に獲得効率が悪化してしまうという問題も頻出しています。

そういったケースでは、リスティング広告だけに頼るのではなく、獲得効率が次に良い施策(SEO・アフィリエイト・ディスプレイ広告)を組み合わせて、全体効率を上げていくことが重要です。こうすることで限られた予算の中でも、確実にCV数を伸ばしていくことができます。

まさに最適な『施策ポートフォリオ』づくりがマーケターの腕の見せどころと言えるでしょう。具体的な施策の優先順位づけ・ポートフォリオづくりについては、以下の記事を参考にしてください。

- マーケティング施策の設計とは、分析から施策の『優先順位づけ』をし、最適な『施策ポートフォリオ』を構築すること

- マーケティング施策の『効果逓減の法則』を理解し、最適な施策を組み合わせて全体最適化することが重要。組み合わせを決めた瞬間に、マーケティング成果の半分以上は決まってしまう

- マーケティングファネル毎に顧客行動・ニーズが異なることから、採りうるマーケティング施策も変わる。主要な施策の内容・特徴を詳細に把握するとともに、ファネルと紐づけた施策の設計が重要

マーケティング戦略立案に役立つフレームワーク

マーケティング戦略を立案する際には、様々なフレームワークが活用されます。これらのフレームワークは、ビジネス環境や市場の変化を理解し、戦略を設計するための重要な道具です。以下では、いくつかの代表的なフレームワークについて詳しく説明していきます。

3C分析

3C分析は、自社、競合、顧客の3つの要素を分析するフレームワークです。これにより、自社の強みや弱み、競合他社の状況、顧客のニーズや要求を把握し、マーケティング戦略を策定する際の基盤を築くことができます。

- 自社(Company): 自社のリソース、特徴、ブランド価値などを分析します。例えば、自社が持つ独自の技術や専門知識、顧客に提供できる価値を明確にしましょう。

- 競合(Competitor): 競合他社の戦略、製品・サービス、市場シェアなどを分析します。競合他社の強みや弱みを把握し、自社の差別化ポイントを見つけることが重要です。

- 顧客(Customer): 顧客のニーズ、購買行動、要望を理解します。顧客セグメントごとに異なるニーズがあるかもしれないため、それを把握してターゲティングを行いましょう。

PEST分析

PEST分析は、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の4つの要素を分析するフレームワークです。外部環境の変化による影響を評価する際に役立ちます。

- 政治(Political): 政府の政策や法律、規制の変化がどのようにビジネスに影響を及ぼすかを分析します。たとえば、輸入関税の変更などが考えられます。

- 経済(Economic): 経済の成長、インフレーション、失業率などの経済指標を分析します。経済状況によって消費者の購買力や需要が変動する可能性があります。

- 社会(Social): 人口動態や社会的なトレンド、価値観の変化を分析します。これにより、顧客のニーズや嗜好がどのように変わるかを理解できます。

- 技術(Technological): テクノロジーの進化やイノベーションの影響を分析します。新しいテクノロジーの導入によって市場がどのように変化するかを予測します。

SWOT分析

SWOT分析は、自社の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、チャンス(Opportunities)、脅威(Threats)を評価するフレームワークです。内部環境と外部環境の要素を組み合わせて戦略を立案する際に役立ちます。

- 強み(Strengths): 自社の優位性や特長を洗い出します。優れた技術、優良なブランド、優秀な人材などが考えられます。

- 弱み(Weaknesses): 自社の課題や制約を特定します。品質の問題、人員不足、競合に対する差別化が難しい点などが考えられます。

- チャンス(Opportunities): 外部環境の中で自社にとっての成長機会を分析します。新しい市場の開拓、需要の増加、新製品の投入などがチャンスとなる可能性があります。

- 脅威(Threats): 外部環境の中で自社にとってのリスクや脅威を分析します。競合の増加、規制の強化、市場の収縮などが脅威となる可能性があります。

STP分析

STP分析は、市場をセグメント化(Segmentation)、ターゲットを選定(Targeting)、ポジショニングを決定(Positioning)するプロセスを指します。これにより、効果的なターゲティングとポジショニングを行うことができます。

- セグメント化(Segmentation): 市場を異なる顧客グループに分割します。例えば、年齢、性別、趣味、購買履歴などを基準にセグメントを設定します。

- ターゲティング(Targeting): セグメントの中から、ターゲットとなる最も魅力的な顧客層を選定します。顧客のニーズや特性に合わせてターゲットを絞り込みます。

- ポジショニング(Positioning): ターゲット顧客に対して自社や製品の独自性や価値を伝える方法を決定します。競合との差別化や魅力的なポイントを強調しましょう。

これらのフレームワークを使ってマーケティング戦略を立案することで、内外部の要因を総合的に考慮し、効果的な戦略を構築することができます。

まとめ

マーケティング戦略は、競争が激化するビジネス環境において差別化を図り、競合優位性を確立するために非常に重要です。データドリブンなアプローチを取ることで、効果的な戦略を構築し、ビジネスを成功に導く方法を見つけることができます。

マーケティング戦略の基本である『誰に(Who)、何を(What)、どのように(How)』という顧客コミュニケーションを設計していくとともに、デジタルマーケティング全盛の現代においては、デジタルだからこその顧客コミュニケーションのあり方や、マーケティングテクノロジー・データ活用への深い理解が必須になります。

あなたのビジネスを加速させ、マーケティング成果を最大化するために、この記事で紹介したマーケティング戦略のアプローチをぜひ活用してみてください。データと洞察に基づいた戦略を構築し、競合に差をつけ、ビジネスの成功に近づく一歩となることを願っています。

コメント