今、マーケティングで成果をあげる上で『顧客体験(UX)の設計』の重要度が増しています。そして、その顧客体験(UX)を設計するために不可欠なのが『カスタマージャーニー』です。マーケティング領域の3つのトレンドの影響で、カスタマージャーニーを起点としたUX設計の重要性は劇的に増しています。

- DX | DXが進展して顧客接点がデジタルにシフトするほど、①データドリブンに『個々に最適化した体験』が提供可能に。一方、②接点が非対面・非接触のデジタルに移ることで『UX次第ですぐにユーザーが離脱してしまう』状況が増えたため、顧客体験がビジネス成果を左右する時代に

- サービス化 | モノが溢れて商品を売るだけでの差別化が難しくなる中、『モノからコトへ』『XaaS』とあらゆる商材の『サービス化』が加速。競合に先んじるには、手段としてのモノを組み込んだ『サービス全体での体験づくり』が必須に

- サブスク化 | 『所有から利用』が当たり前になる中、『サブスク』サービスが急速に拡大。今までの売り切り型は通用しなくなり、利用し満足し続けてもらわないとビジネスが成り立たない時代になっている

顧客体験(UX)を最適化する上での設計図となるのが『カスタマージャーニー』です。カスタマージャーニーを描くことで、顧客がサービスを知り、購入し、使い続ける一連のプロセスを可視化できます。そしてこのカスタマージャーニーが、『組織横断』で一貫した顧客体験を提供するための土台となるのです。

この記事では、マーケティング戦略に本当に効く、DX時代のカスタマージャーニーの作り方を詳細に解説していきます。カスタマージャーニーについて以下のような興味がある人は、ぜひこの記事を活用してください!

カスタマージャーニーについて

『カスタマージャーニー』とは

カスタマージャーニーとは、顧客が商品・サービスを知る・購入する・利用するといった一連のプロセスを時系列で可視化したものです。

例えばアパレル商品であれば、顧客は特定のブランドを認知・購入・再購入する段階で、店舗やECサイトなどの多くの接点を行き来しており、それらの一連の体験が『カスタマージャーニー』となります。

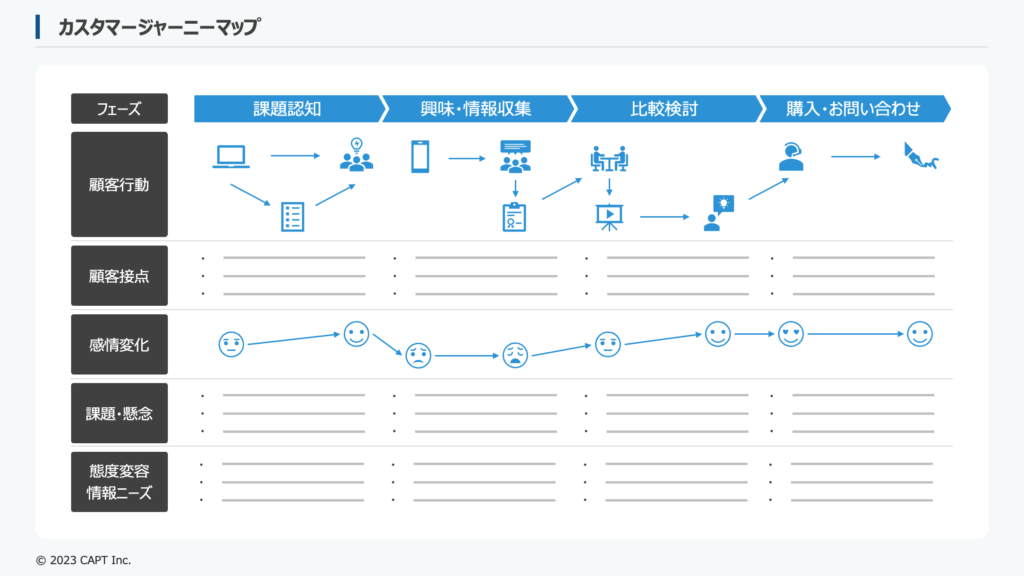

そして、このカスタマージャーニーを『顧客体験の改善』に活かせるようにしたツールが『カスタマージャーニーマップ』になります。

『カスタマージャーニーマップ』は顧客体験の改善ツール

カスタマージャーニーマップとは、商品・サービスの認知・購買・利用といった一連のプロセスを、顧客視点で分析し、改善の機会を見つけるためのツールです。

カスタマージャーニーマップには、顧客の行動だけでなく、顧客接点や、その接点毎の顧客の思考・感情の変化、態度変容のための情報ニーズもあわせて記載されます。そのため、顧客への理解が深まるだけでなく、どのステップで・どのような改善を行うべきかといった、具体的なUX改善施策につなげることができます。

カスタマージャーニーマップは意味がない?

カスタマージャーニーマップに対して『企業としての妄想を並べただけで価値がないのでは?』と考えるマーケターの方がいるのも事実です。たしかに、顧客の行動や感情をすべて確かめた上で作ることは難しいため、一部『想像』しながら描いていく必要があります。

それでもカスタマージャーニーマップは、正しいステップで正確な情報から作れば『精度の高い仮説』になり得ます。カスタマージャーニーマップは、①顧客像(ペルソナ)や②自社の商品・サービスの理解をインプットとして作成されるため、そのインプット情報が曖昧であれば当然アウトプットされるマップの精度も下がります。

逆に、正しい手順を踏んでターゲット顧客を見極め、ペルソナを設定した上で、情報収集しながら自社の商品・サービスがどのように買われているかを丁寧に把握できれば、質の高いカスタマージャーニーマップを作成することは可能です。

そしてカスタマージャーニーマップを高い精度で作ることは、マーケティング戦略上、非常に多くのメリットがあります。そのため、筆者個人としてはぜひトライすべき価値の高いアプローチだと考えています。

カスタマージャーニーマップの目的・メリット

それでは具体的に、精度の高いカスタマージャーニーマップを作るメリットについて解説していきましょう。カスタマージャーニーマップのメリットで強調したいのは『マルチチャネル・組織横断』でのマーケティング改善に活かせる点です。

メリット① 顧客理解が広がる & 深まる

カスタマージャーニーマップを描く最大のメリットは『顧客理解』です。断片的に切り取ったスナップショットではなく、ジャーニーとして購買プロセスの全体像を把握することで、顧客の行動を広く把握できるとともに、各接点での顧客ニーズや感情への理解を深めることができます。

カスタマージャーニーマップを描くことで、今まで購買プロセス終盤の『顕在層』しか見えていなかったところから、『比較検討層』や『潜在層』まで視野が広がることで、課題の把握範囲や施策の打ちどころも一気に拡大できるといったことがよく起こります。

また顧客接点毎の『態度変容』に必要な情報を整理していくことで、顧客視点での必要なマーケティング施策も浮かび上がってきます。顧客の行動・感情の変化から、必要なマーケティング施策の実行・改善に繋げられる点も、カスタマージャーニーを可視化する大きなメリットです。

メリット② チャネル横断で課題を把握できる

カスタマージャーニーマップは『顧客視点』で描かれることから、チャネル横断での課題把握にも非常に役立ちます。提供者である企業側では『チャネル毎に担当部署が違う』というケースが多く、そのことが往々にして『チャネル毎に部分最適化した施策』を生み出しがちです。

カスタマージャーニーを可視化することで、『チャネル毎の部分最適化』がどれほど顧客体験にマイナスかを把握することができるはずです。チャネル横断で『あるべき顧客体験』を考え、現状とのギャップを把握することではじめて、マルチチャネルで全体最適化されたマーケティングコミュニケーションを実現できます。

特に顧客がリアル・デジタルの接点を行き来する業種では、カスタマージャーニーマップの効果は絶大です。例えば小売業者では、オンラインショップで商品を検索した上で、実物を見に店舗に来るユーザーの顧客体験は、チャネルを横断した施策を打たなければ改善できません。こういったケースでカスタマージャーニーマップがあれば、『顧客』を軸にオンラインショップ・店舗が連携して課題を把握・解決していくことも可能になります。

マルチチャネル戦略を実現したければ、第一歩として『精度の高いカスタマージャーニーマップを作り上げられるか』が非常に重要だと分かるでしょう。

メリット③ 組織間での共通理解を醸成できる

カスタマージャーニーマップを作成する3つ目のメリットは『関係者での共通認識を醸成できる』ことです。顧客の一連の顧客体験を改善していこうと思えば、企業内の多くの関係者と連携していく必要があります。その際に、全体で認識を合わせて共通目標に向かうために『カスタマージャーニーマップ』は大きな武器になります。

マーケティング部門だけでなく、営業・開発・カスタマーサービスなどの部門と『カスタマージャーニーマップ』が共有され、『あるべき顧客体験』について認識を揃えられていれば、部門間で連携して顧客体験の向上を目指しやすくなるはずです。

自動車メーカーを例に、カスタマージャーニーの価値を更に考えていきます。例えば『広告キャンペーンを見てディーラーに来店した顧客』のカスタマージャーニーマップを描くと、広告で魅力的な特典を紹介していたにもかかわらず、ディーラーでその特典に関する説明が不十分といった課題が判明してきます。この課題について、広告担当とディーラー担当で共通認識を作れれば、特典での訴求とディーラーでの説明を一体化させ、顧客の期待に沿った体験を提供するといった改善策を考えることができます。

このように共通理解を醸成し、組織横断でのアクションを取りやすくすることも、カスタマージャーニーマップを描く大きなメリットになります。

メリット④ 組織内の役割分担を明確にできる

カスタマージャーニーマップを組織の『共通認識』にすることは、組織内の『役割分担』を明確にするのに役立ちます。

顧客の一連の購買プロセスを可視化することで、各フェーズ・顧客接点毎に、どの組織が、どのチャネルで、どのような役割を果たすべきかを理解し、連携をスムーズにすることができます。マルチチャネルで顧客体験を最適化しようとすれば、複数部門での連携は必須になるため、役割分担の明確化は効果的な施策展開に直結するはずです。

一例を挙げると、B2B企業であれば、カスタマージャーニーマップを通じてセールスチームとマーケティングチームの役割を明確にするのに役立つはずです。カスタマージャーニーでセールスとマーケティングの連携課題が明らかになれば、それぞれが改善すべきポイント・役割分担を明確にした上で、両部門で連携して最適なプロセスを構築することができるはずです。

カスタマージャーニーマップのメリットは、マーケティング施策の最適化から、組織内の共通理解の形成、役割分担の明確化まで多岐にわたります。

- メリット① | カスタマージャーニーによって顧客理解を『広げる & 深める』ことができる。また顧客接点毎に態度変容に必要な情報が明確になり、具体的なマーケティング施策を検討可能に

- メリット② | チャネル毎に担当者が違ってもチャネル横断で課題を把握できる。特に顧客がリアル・デジタルの接点を行き来する業種ではマルチチャネルでの顧客体験の最適化に活かせる

- メリット③ | カスタマージャーニーマップであるべき顧客体験と課題を可視化することで、組織間での共通理解を醸成可能。そのことで組織横断でのアクションを進めやすくなる

- メリット④ | カスタマージャーニーマップは組織間での役割分担の明確化にも有効。そのことで、マルチチャネルでも効果的なマーケティング施策の展開が可能に

成果に効くカスタマージャーニーマップの作り方

カスタマージャーニーマップのメリットが整理できたところで、具体的な作り方を見ていきましょう。カスタマージャーニーマップを『ただの妄想』にしないために、順を追って丁寧に進めていくことが大切です。

ステップ❶ テーマを設定する

カスタマージャーニーマップを作成する際、まずはテーマを設定します。具体的には以下を決めていきます。

- ジャーニーを描く対象の『商品・サービス』

- カスタマージャーニーマップを描く『目的』

- カスタマージャーニーの『スタートとゴール』

特に重要なのが、3.の『スタートとゴール』です。ジャーニーの『スコープ』と言ったりしますが、顧客の一連の購買プロセスの『どこからどこまでを切り取るか』を決めていきます。

網羅的なカスタマージャーニーマップを『描くこと』を目的とせず、可視化された顧客の行動・感情にもとづきマーケティング施策・顧客体験を『より良くしていくこと』を目的として、スコープを決めることが大切です。例えば、初回購入までの顧客体験を改善したいのであれば、①スタートを「自社のサービスを認知するとき」として、②ゴールを「初回購入するとき」とすると良いと思います。

このようにステップ❶では、カスタマージャーニーマップを施策の実行・改善につなげる前提で、テーマを設定していきましょう。

ステップ❷ ペルソナを設定する

テーマが決まったら、次にカスタマージャーニーマップの『主人公』であるペルソナを設定していきます。

ペルソナが曖昧だと以降のステップの精度が落ちるため、顧客のリアルな人物像が浮かび上がり、そのペルソナが持つ課題・ニーズに共感できるまで考え抜いて、設定することが重要です。

ペルソナの作り方について自信を持って理解できていない場合は、ぜひこのタイミングで改めて以下の記事を参照してみてください。

ステップ❸ 顧客の行動を洗い出す

テーマ・ペルソナが設定できたら、ここからいよいよマップを描いていきます。まず『顧客の行動』を洗い出すことから始めます。『顧客行動』はカスタマージャーニーマップの土台であり、顧客行動を洗い出さないと、顧客との接点や顧客の感情変化、態度変容に必要な情報ニーズも浮かび上がってきません。

また、最初に『フェーズ』を決める作り方もありますが、そうするとその流れに沿った『予定調和的なジャーニー』が出来上がりやすいため、個人的にはおすすめしません。

そのため、まずはステップ❶で決めた『スタートからゴール』に至るまでに、ペルソナがどんな行動をとるのかを、思いつく限り挙げていきます。ここでのポイントは4つです。

- スタートとゴールの顧客行動を決めて、その間を埋めていくようにする

- 最初からきれいに整理しようとせず、ペルソナがとりそうな行動を『とにかく洗い出す』

- 頭の中だけで考えずに、思いついたものはすべて『書き出す』

- 自社に都合の良いことばかりでなく『悪いこと』も挙げるように意識する

ここでしっかりと顧客行動を洗い出せるかがマップのクオリティを決めるため、丁寧に進めていきましょう。

ステップ❹ 行動をフェーズに分ける

顧客の行動を洗い出したら、1つひとつの行動を『フェーズ毎』にグループ分けしていきます。同類の行動をグルーピングして、それらの行動をまとめた名前を『フェーズ』としてカスタマージャーニーマップの横軸として設定していきましょう。

グループ分けするコツは、顧客の『態度変容』に注目することです。商品に興味がなかった状態から、その商品がほしくなったというフェーズに切り替わる、その態度の変化が『なぜ起きたのか』という背景に注目すると、上手くフェーズを分けることができます。

また、行動を分類していくと「顧客はもっとこんな行動もしているはず」・「フェーズはもっと細かく分かれるはず」といった気づきがあります。そういった発見は見過ごさず、ここで足りない行動やフェーズを追加するようにしましょう。

フェーズ分けはカスタマージャーニーを俯瞰して見つめる作業です。このステップ❹でフェーズを分類しながら顧客行動・フェーズの不足を埋めることで、カスタマージャーニーマップの品質を高めることができます。

ステップ❺ 顧客接点を整理する

顧客の行動をフェーズ毎に分類したら、次に顧客との『接点』を整理していきます。ペルソナは複数のデバイス・チャネルを使って情報収集を行い、ジャーニーを進めていきます。顧客は、Webサイトやアプリ、店舗、SNSの口コミ、比較サイトといった、さまざまなリアル・デジタルの接点を行き来しながら購買プロセスを進めていくのです。

顧客がとる行動には常に何かしらの接点が存在し、1つの行動に複数の接点が使われている場合もあります。これらを抜け漏れなく洗い出すのがとても重要です。顧客接点を見落とさないポイントは、自社の視点ではなく『顧客の目線』で洗い出していくことです。

顧客目線で接点を整理していくと、自分たちが把握していなかったような新しいチャネルの存在や、既知の接点であっても想定外の使われ方をしていることに気づくことがあります。このような『気づきがある接点』には顧客体験の改善余地が残されていることが多いため、カスタマージャーニーマップに必ず追加しておきましょう。

ステップ❻ 顧客の感情・態度変容を想像する

各フェーズの顧客行動と顧客接点を整理できたら、各接点での『顧客の感情とその変化』を想像します。ペルソナがメディアやデバイスを通じて情報に接触すると、感情や態度が変化していきます。このステップ❻では、その変化をカスタマージャーニーマップに書き込んでいきます。

特に注目すべきは、顧客の『態度変容』とそれを引き起こす『情報』です。各フェーズでペルソナは「どんな懸念を持っていて、それがどんな情報に触れると解消されて、次のフェーズに進めるか」を考えていきます。この態度変容を生み出す情報を把握することが、マーケティング施策を考える際に非常に重要になります。

カスタマージャーニーマップを描くことで、複数のチャネル・デバイス横断で、次のフェーズに進むことを妨げている『ネガティブ要因』を発見することができます。そして、その接点には『顧客体験を改善するヒント』がたくさん隠されているはずです。

このヒントを活かして、次のステップで具体的なマーケティング施策を検討していきます。

ステップ❼ フェーズを進める施策を検討する

最後に、顧客接点毎に洗い出した『ネガティブ要因』を解消するマーケティング施策を検討していきます。顧客の態度を変容させ、次のフェーズに進めるような施策や情報提供を考えていきましょう。

例えば、使い方が分からず購入を躊躇している顧客にはFAQページを整備する、Webサイトの問い合わせ内容に合わせてコールセンターでの応答を変える、といった具体的な施策を考えていきます。

カスタマージャーニーマップは描くことが目的ではなく、可視化された『顧客接点での課題』を解消する施策を検討し、顧客体験を最適化することが目的になります。それを忘れず、施策の検討まで必ずやり切りましょう。

- ステップ❶テーマを設定 | xxx

- ステップ❷ペルソナを設定 | xxx

- ステップ❸顧客行動の洗い出し | xxx

- ステップ❹行動のフェーズ分け | xxx

- ステップ❺顧客接点の整理 | xxx

- ステップ❻顧客の感情・態度変容の想像 | xxx

- ステップ❼フェーズを進める施策の検討 | xxx

カスタマージャーニーマップ作成のコツ・注意点

精度の高いカスタマージャーニーマップを作るためには、重要なポイントやよくある失敗例を知っておくことが重要です。ここでは、カスタマージャーニーマップのコツや注意点について詳しく見ていきましょう。

コツ① 顧客の声やデータをもとに作成する

カスタマージャーニーマップの作成で大切なのは、企業の『妄想』ではなく、ターゲット顧客の声や客観的なデータに基づいて作ることです。企業の希望や憶測だけでマップを作り上げると、実際の顧客の行動・感情と乖離してしまうリスクがあります。

最も重要なのは『顧客の声を直に聞く』ことです。ターゲットとなる顧客を選び、『どんなきっかけで自社の商品を知り、どういったプロセスで検討したのか?』『どんな商材と比較して、なぜ自社の商品を選んでくれたのか?』を丁寧に聴くことが、精度の高いカスタマージャーニーマップを作る上で必須になります。

顧客から直接話を聞くことでしか手に入らない情報があります。マーケティング成果につながるカスタマージャーニーマップを作りたければ、手間を惜しまずに『顧客の声を聞く』ことを大切にしましょう。

コツ② 営業・カスタマーサービスを巻き込む

マーケターが顧客の声を直に聞くことは最重要ですが、加えて大事なのがカスタマージャーニーマップの作成に『営業・カスタマーサービス』を巻き込むことです。

営業やカスタマーサービスは、日々顧客と直接対話し、顧客のリアルな行動や本音と触れているため、顧客の解像度が非常に高いです。彼らをカスタマージャーニーマップ作成に巻き込み、フィードバックをもらうことで、顧客視点に立った質の高いマップづくりが可能になります。

特に『売れている営業』や『顧客満足度の高いコールスタッフ』といったハイパフォーマーの意見は、正しく顧客の声を反映しているケースが多く、とても重要な情報源となるはずです。

マーケティング部門が妄想だけで作ったカスタマージャーニーマップと、営業・カスタマーサービスと協力して完成したマップではリアリティに大きな差が出ます。カスタマージャーニーマップ作成では、必ず営業・カスタマーサービスのメンバーの協力を仰ぎましょう。

コツ③『態度変容』と『情報ニーズ』に注目する

カスタマージャーニーマップをマーケティング施策の改善につなげるには、顧客の感情の変化、つまり『態度変容』とそれを引き起こす『情報』にフォーカスすることです。

ジャーニーの各フェーズにおいて、ペルソナが「どんな課題を持っていて、それがどんな情報があればそれらが解消されて、次のフェーズに進めるか」を考えることがポイントです。『態度変容』を生み出す情報が把握できれば、各タッチポイントでそれらを顧客に効果的に届ける方法=成果につながるマーケティング施策を考えることが可能です。

特に、次のフェーズに進むことを妨げている『ネガティブ要因』に注目しましょう。それらを解消することが『顧客体験の改善』につながり、マーケティング成果の向上につながるはずです。

コツ④ 完璧なマップを求めすぎない

カスタマージャーニーマップの作成は、マーケティング成果向上の『手段』であって『目的』ではないため、すべてを網羅した完璧なマップを求める必要はないです。マップ作成を通じて顧客の理解を深め、効果的なマーケティング戦略・施策につなげることを目指しましょう。

特に、ビジネス環境や顧客ニーズの変化が速い現代では、一度作ったマップも定期的に見直していかなければいけません。そのため完璧を求めて時間をかけすぎるよりも、チームで納得感を持てるマップを一度作り、その後に最適化していく柔軟なアプローチが大切です。

- コツ①顧客の声やデータをもとに作成する | xx

- コツ②営業・カスタマーサービスを巻き込む | xx

- コツ③『態度変容』と『情報ニーズ』に注目 | xxx

- コツ④完璧なマップを求めすぎない | xx

カスタマージャーニーマップの活用方法

カスタマージャーニーマップを作成したら、それを活用してビジネス成果の改善につなげていきましょう。以下では、カスタマージャーニーマップを活用する具体的な方法について詳しく解説していきます。

活用法❶ 顧客接点の『幅』を拡大する集客施策

カスタマージャーニーマップを作成することで、現状の顧客接点と各フェーズで顧客が求めている情報を可視化できます。これらをもとに、現在アプローチできていない『タイミング・チャネル』を活用していくことで、顧客接点を拡大することが可能です。

例えば、以下のような顧客接点の拡大が考えられます。

- コンテンツマーケティング | 顧客の接点を『早期化』するために、顧客の潜在ニーズを満たすようなお役立ちコンテンツを制作する

- インフルエンサーマーケティング | 多くの顧客がTiktokの動画から商品を認知しているが、企業側から狙いを持ってコンテンツ提供ができていないため、インフルエンサーを活用したTiktokでの認知強化を進める

現在顧客接点を作れていない『タイミング・チャネル』を活用できれば、その分だけマーケティング成果を引き上げることができるはずです。カスタマージャーニーマップを活用することで、こういったヒントを得ることができます。

活用法❷ 顧客パーセプションに沿った広告・Webサイトの強化

カスタマージャーニーマップによって、各フェーズ・接点での顧客の感情が把握できると、その感情=パーセプションに合わせた最適なアプローチが可能になります。特に顧客のニーズを喚起し、コンバージョンまで到達させる必要がある、広告・Webサイトという顧客接点の最適化で必須となるアプローチです。

顧客が「どのチャネルを使い、どんなタイミングで、どんな感情を持って広告を見て、どういった期待からクリックし、Webサイトでどういう情報を提供すればコンバージョンまで到達してくれるか」という一連の流れを、顧客の『感情』に沿って考えていきます。そうすることで、広告コピーやランディングページの訴求を最適化でき、マーケティング成果の向上に活かすことができます。

例えば、広告で『今すぐ始められる便利さ』を訴求してクリックを促進したのに、遷移先のランディングページで『ハイエンドな高機能』が訴求されていると、違和感を感じてその先を読み進めてくれない可能性が高まります。

このように各フェーズ・接点での顧客の感情を把握できると、パーセプションに沿った『違和感を感じさせない』マーケティングコミュニケーションを提供でき、成果の向上にも繋がりやすいはずです。

活用法❸ LTV向上のためのCRM強化

カスタマージャーニーマップを『購入まで』ではなく『購入後』まで伸ばすことで、顧客のライフタイムバリュー(LTV)を向上させる施策にもマップを活用できます。

顧客の購入前のプロセスや購入後の感情を把握することで、商品の最適な利用をサポートすることで顧客満足度を高めたり、リピートやセット買いを促進するキャンペーンを提案するといったカスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)強化に活かすことが可能です。

特にCRM領域では、日々テクノロジーが進化しており、データを活用した個々人に最適化したコミュニケーションが可能になってきています。カスタマージャーニーマップで把握した顧客の行動・感情と『データ』を上手く掛け合わせることで、パーソナライズされた顧客体験を提供し、高い顧客満足度やそれに基づくLTV向上を実現できるはずです。

活用法❹ 新たな顧客接点をつくる新サービス開発

精度の高いカスタマージャーニーマップを作れれば、顧客がどのフェーズで何に課題を感じているか・顧客にとって満たされていないニーズは何か、明確に可視化することができます。これを基に、新たな顧客接点をつくる新しいサービスや、既存商品で満たされていないニーズに対応する新しいプロダクトを開発し、顧客接点の拡大と新たなビジネスチャンスの創出が可能です。

ペルソナだけでなく、カスタマージャーニーマップをもとに新サービスを考案することで、より顧客目線で幅広いニーズを拾い上げることができるため、ビジネス機会や顧客ペインの見逃しを防ぐことができます。マーケティングも事業開発も、ビジネス機会を生むのは『顧客の課題』ですので、それらを広い視点で捉えられるカスタマージャーニーマップは新規事業開発の観点でも活かせるツールになります。

以上の方法で活用することで、カスタマージャーニーマップは単なる図ではなく、実際のビジネス成果に繋がる強力な『武器』になります。

- 活用法❶ | xxx

- 活用法❷ | xxx

- 活用法❸ | xxx

- 活用法❹ | xxx

まとめ

カスタマージャーニーマップは、顧客の行動や感情を理解し、幅広い視点でマーケティング戦略を最適化するための重要なツールです。

顧客体験を可視化することで、組織内での共通理解を形成し、組織横断・マルチチャネルでの連携を強化することができます。さらに、顧客の行動や感情に合わせた施策を展開することで、効果的にマーケティング成果を上げていくことができます。

精度の高いカスタマージャーニーマップを作成し、定期的にブラッシュアップしていくことで、顧客体験の向上とビジネス成果の最大化を実現していきましょう。

コメント